Questa che vi stiamo per raccontare è un’altra triste pagina della storia negata, emersa circa dieci anni fa durante il cammino del recupero della nostra memoria.

Accurate, complesse e pietose ricerche effettuate anche negli archivi degli ospedali, dove furono ricoverati alcuni degli operai colpiti dalle fucilate dei Bersaglieri, ci misero di fronte ad una tragedia senza precedenti. Fu veramente raccapricciante rilevare che la maggior parte degli operai uccisi o feriti dai soldati piemontesi presentavano ferite nella schiena ed alla nuca. Segno evidente che furono colpiti alle spalle mentre cercavano di porsi in salvo dai carnefici comandati dal questore di Vittorio Emanuele II, Nicola Amore, a cui sono dedicate strade e piazze.

Anche questo 1 maggio abbiamo pregato per i nostri fratelli dimenticati dalla storia, ma non da chi in loro vede il germe del risveglio identitario e dell’amore per la verità, affinché il loro sacrificio non sia stato vano.

In queste ore si celebra in Italia la “festa dei lavoratori”

Per rispetto nei confronti di chi, in grandissima parte al Sud, il lavoro non lo ha e nel rispetto di chi il lavoro, anche in questo caso in grandissima parte al Sud, il lavoro ha dovuto cercarlo nel resto del mondo, bisognerebbe celebrare disoccupati ed emigranti. Senza ipocrisie, senza retorica, senza concerti in piazza e senza quelle parole che da oltre 150 anni ci propongono dimenticando, di fatto, i Popoli dell’ex Regno delle Due Sicilie.

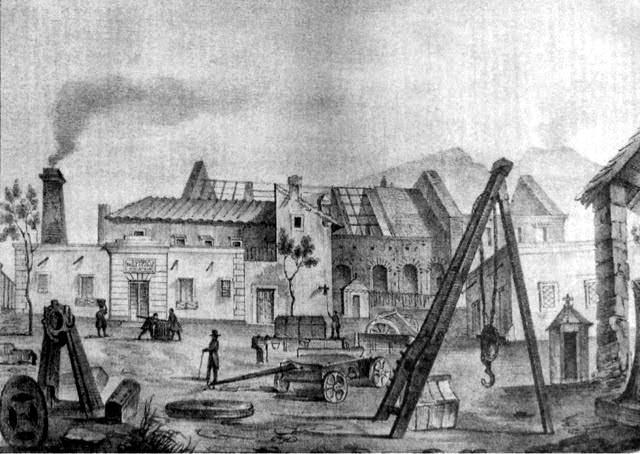

Fin dall’annessione al Piemonte esistono due Italie e nessuno (classe dirigente locale o nazionale che sia) ha fatto e fa mai nulla di concreto per unirle. Ecco perché in queste giornate, da circa 20 anni e quando nessuno, purtroppo, neanche li conosceva, il Movimento Neoborbonico preferisce ricordare, con ricerche e preghiere, i “primi martiri della storia operaia non solo italiana”: quelli delle grandiose officine di Pietrarsa, massacrati nell’agosto del 1863 solo perché volevano difendere un lavoro che fino a quando c’erano i Borbone conservavano e che avevano perduto o stavano perdendo in una storia tragica che è più che mai attuale in questi giorni.

La Redazione

CRONACA DI UNA STRAGE

PIETRARSA 1863: LE PRIME VITTIME DELLA STORIA OPERAIA

DALLE OFFICINE BORBONICHE AL MASSACRO

dai documenti dell’Archivio di Stato di Napoli

di

Gennaro De Crescenzo

All’estate del 1863 è legato un episodio storico poco conosciuto e poco raccontato ma che risulta ancora importante, significativo e per certi aspetti addirittura attuale.

Tra le carte del “Fondo Questura” dell’Archivio di Stato di Napoli (fascio 16, inventario 78,1) possiamo ricostruire i fatti di Pietrarsa ed analizzarli al di là della cronaca poliziesca, pure interessante, con documenti oggettivamente validi ed in gran parte inediti.

Dopo l’unità d’Italia l’imprenditore Jacopo Bozza comprò la fabbrica di Pietrarsa.

Il suo acquisto era stato favorito dalla svendita dello Stato che intendeva così continuare l’opera di ridimensionamento della struttura produttiva iniziata con le relazioni già citate di Sebastiano Grandis che avevano messo in evidenza solo i suoi aspetti negativi. L’affare fatto da Bozza fu contraddistinto dall’ambiguità e dalla scorrettezza: una lettera anonima dell’autunno del 1863 (fogli 94-96 bis, fascicolo 4) ci rivela che il Bozza, uomo di fiducia dello Stato, “era abituato a vessare i boscaioli” costringendoli a vendere gli alberi per fare i pali delle linee telegrafiche.

Successivamente fu accusato anche di affitti e concessioni irregolari relativi ad una “società nazionale di industrie meccaniche”, insieme ai nobili Luciano Serra duca di Cardinale ed al barone Maurizio Barracco (cfr. “Il Roma” 9 agosto 1863; “La Campana” 23 agosto 1863 ed i fogli 31-37 del fascio citato).

“Era questo l’uomo della scienza e della fede al quale si concedeva lo stabilimento di Pietrarsa? -si chiede l’anonimo autore della lettera – A lui si concedeva il primo stabilimento del suo genere che esisteva in Italia, il più grande e, per le sue specialità, il migliore! Stabilimento ch’esiste in Napoli e non altrove e che sostentava 700 famiglie di operai napolitani e non d’altrove [sottolineato nel testo] e Pietrarsa si cedeva e dava a Jacopo Bozza? L’eccidio di Pietrarsa fu forse in cambio al lavoro promesso a questo nostro popolo? Poveri operai! E’ questo il lavoro delle opere pubbliche che per sostentarle si elevava […]. Ci dessero e cedessero i loro stbilimenti, invece di mandare nei nostri paesi cotesti vampiri ad ammorbarcene fino alla nausea!!”- conclude amaramente l’anonimo estensore di questa lettera che sintetizza efficacemente quello che si stava verificando.

Il Bozza il 23 giugno 1863 promette di impiegare 800 operai (dei 1050 del 1860) ma già agli inizi di luglio lo scambio di lettere “urgentissime e riservate” tra stabilimento e questura si era fatto più frequente perché iniziava a salire la tensione (“muovetevi artefici, che questa società di ingannatori e di ladri con la sua astuzia vi porterà alla miseria”: sono le prime scritte apparse sui muri dello stabilimento).

Bozza dichiara che il lunedì successivo non può fare scendere a lavorare tutti gli operai i quali “avrebbero continuato a percepire la metà della loro paga come da qualche tempo son trattati pel conto del governo” (fogli 4-5-6).

E andrebbero sottolineate queste parole perché rappresentano l’inizio della fine di Pietrarsa e dell’economia meridionale: questa metà della paga concessa dal governo è la prima forma di cassa-integrazione statale, la prima forma di un assistenzialismo passivamente dannoso e diffuso che avrebbe spesso accompagnato l’economia meridionale anche negli anni successivi.

Il 31 luglio del 1863 gli operai erano appena 458.

La tensione cresce ancora, alimentata ad arte dal Bozza e dai suoi. Si promettono pagamenti che non avvengono e si continuano a minacciare licenziamenti (fogli 22-23-27).

E arriviamo così al 6 agosto.

Da un rapporto del delegato di pubblica sicurezza di Portici: “6 agosto 1863; a circa le due pomeridiane di questa giornata mi è pervenuto rapporto dal capo contabile dell’opificio di Pietrarsa, sig. Zimmermann che chiede cinque sei uomini subito perché gli operai volevano un aumento di stipendio ma ne vengono licenziati 60. Ma dopo poco accorre atterrito per dire che non bastavano ed occorreva un battaglione di truppa regolare perché, suonando una campana, come ad un segno convenuto, anche gli operai delle altre officine si erano portati nello spiazzo dell’opificio in atteggiamento minaccioso”.

Il delegato, allora, chiama l’arma dei bersaglieri ed il signor Maggiore Blancardi “disponeva che una mezza compagnia comandata dal Capitano Martinelli e dal Sottotenente Cornazzoni, circondasse il locale e questa, pervenuta al primo cancello d’entrata, si è trovata di fronte alla massa degli operai la quale, per quanto mi si asserisce, ha diretto delle voci insultanti ai bersaglieri e si atteggiava a minacce nello intendimento di impedire il passaggio alla truppa così che la forza ha dovuto calare le baionette per farsi strada,deplorandosi la morte de’ due artefici oltre altri dodici feriti dei quali tutti si osservano i nomi al margine del presente rapporto” [in nota su margine destro si dichiara che “di colpo di baionetta hanno morti due artefici et undici feriti”].

Lo stesso delegato continua affermando che a quei fatti non erano state estranee “suggestioni avverse allo attuale governo poiché sulle pareti prossime alla cloaca degli operai veggonsi segnate con carbone le seguenti parole [sottolineate, foglio 26]: “Morte a Vittorio Emanuele, il suo Regno è infame, la dinastia Savoja muoja per ora e per sempre” (accanto, un’altra scritta recitava: “Viva il governo de’ preti e duri sempre in Italia il governo Papale”).

La relazione si conclude riportando che dalla “voce pubblica si erano dati per estinti i capi ed autori dei disordini Fabbricini e Marino, feriti D’Amato Vincenzo di Resina, Giorgio Martucci di San Giorgio a Cremano, Giuseppe Farino, Pietro Canini, Ferdinando Russo di San Giovanni a Teduccio e Giacomo Marino. I feriti sono stati immediatamente spediti all’Ospedale dei Pellegrini ed i due estinti giacciono nello stabilimento, in attesa del giudice di Barra”.

Questa la fredda (e ovviamente poco obiettiva) relazione ufficiale nella versione “governativa”.

Sul foglio 24 è trascritto invece l’elenco completo dei morti (che secondo alcune fonti arrivarono addirittura a 9) e dei feriti coinvolti negli incidenti: “Luigi Fabbricini-morto- Aniello Marino-morto-, Domenico Del Grosso-morto ai Pellegrini- Aniello Olivieri-morto successivamente, Aniello De Luca, Giuseppe Caliberti, Domenico Citara, Leopoldo Alti, Alfonso Miranda, Salvatore Calamazzo, Mariano Castiglione, Antonio Coppola, Ferdinando Lotti, Vincenzo Simonetti-feriti”.

Sono questi i nomi dei primi martiri della storia operaia italiana.

Altre fonti e altre testimonianze, comunque, vengono fuori nonostante il regime poliziesco piemontese.

I giornali ufficiali, come tutti i giornali “ufficiali” ignorano colpevolmente il fatto o minimizzano.

Uniche versioni contrastanti quelle di due giornali minori: “Il Pensiero” e “La Campana”.

Questo il racconto dei fatti del Pensiero di domenica 7 agosto: “Giovedì Napoli era gettata nello squallore: un suo quartiere era bagnato di sangue cittadino, 11 innocenti venivano trapassati dal ferro italiano; la città si scuote, si commuove, maledice ai carnefici della patria e i giornali di Napoli, tranne pochissime onorevoli eccezioni, tacciono vergognosamente o se parlano lo fanno con lo scopo infernale di travisare i fatti, di metterli sotto un punto di vista più benigno […] onde diminuire le colpe di un governo svergognato. I giornali del governo avevano scritto che si tirò sugli operai in conseguenza di grida sediziose e ciò è un mendacio”.

Il “Pensiero” riporta allora la relazione di un uomo dello stesso governo e successivamente identificato come lo scrivano contabile Antonino Campanile: “Verso le tre e mezzo una Compagnia di bersaglieri, senza intimazione veruna e come per ispirazione satanica, obbedienti ad un segnale di trombe col fuoco e con le baionette li hanno caricati…al massacro pose fine il coraggioso intervento del vicedirettore di Pietrarsa, il capitano Federico Ferrero che, indossato il berretto di ufficiale, si mise tra bersaglieri e operai… ma restò un mucchio di nove corpi stesi a terra e due esanimi del tutto…”.

Il piccolo giornale “La Campana del Popolo” pubblica addirittura, l’8 agosto, la “relazione cerusica”, avendo una redazione vicina agli Ospedali dei Pellegrini (i cronisti erano accorsi al suono della campana dell’ospedale che segnalava a quei tempi l’arrivo dei feriti).

Si parla inequivocabilmente di palle di fucile e di una strage “inumana”: tra i feriti (7 in pericolo di vita) c’era anche un ragazzo di 14 anni colpito come molti altri alle spalle (perché evidentemente in fuga); Domenico Citale riportava “ferite di punta e taglio passanti dalla regione superiore e dall’esterno della coscia all’interno, la ferita lunga un pollice larga un mezzo; Olivieri era invece già morto “per palle di fucile al petto”; Del Grosso aveva riportato ben sette ferite in parti vitali del corpo a dimostrazione di un accanimento assassino (Relazione dell’Arciconfraternita ed Ospedale della Santissima Trinità dei Pellegrini e dei Convalescenti, Napoli 9 agosto 1863).

Altro che bersaglieri provocati dagli operai e operai (disarmati) che si spingono sulle baionette…

Da sottolineare la presenza in queste carte di un personaggio ancora oggi celebrato con piazze e strade a lui intitolate: il famoso sindaco Nicola Amore, questore durante i fatti di Pietrarsa.

“Colpa di Bozza e dei filoborbonici”, “fatali e irresistibili circostanze”: definisce così il massacro il questore Nicola Amore in una relazione al prefetto cercando nello stesso tempo di corrompere e di minacciare inutilmente il funzionario Antonino Campanile, testimone loquace e scomodo, sottoposto a procedimento disciplinare e poi destituito dopo le sue dichiarazioni ai giornali (fogli 31-37).

Qualche giorno dopo il massacro il capo contabile Zimmermann scrive per conto di Bozza al questore per ottenere la riapertura dello stabilimento: “un bisogno molto sentito di ordine pubblico”; gli chiede pertanto di mantenere le promesse e di provvedere al pagamento delle giornate di sciopero, con un tipico “intervento riparatore”. Segue poi una fase in cui si cercò di marginalizzare e minimizzare l’episodio, dialettizzando e criminalizzando quelli che venivano definiti pochi “provocatori” e “mestatori borbonici”, “elementi di disordine da eliminare” per consentire il ritorno alla normalità (fogli 41 r.v., 48 r.v.).

Gli operai, sempre più isolati, organizzano una efficace forma di propaganda facendo diverse copie di un quadro con l’illustrazione dei fatti “portandolo in giro sotto pretesto di raccogliere denaro per le vedove, per i feriti e per i funerali delle vittime” (la Polizia cercherà di sequestrarne tutte le copie per diversi giorni) (foglio 48 r.v.).

Il 13 ottobre i proprietari licenziano 262 operai perché “il governo col nuovo contratto per nulla ha considerato la sorte degli operai che rimarranno senza lavoro” (foglio 66).

Dopo inutili interventi e finti interessamenti il governo ridurrà le commesse di Pietrarsa decretandone praticamente la fine. Da pochi anni quella che era stata la più grande fabbrica metalmeccanica italiana, simbolo di attività e di produttività fino al 1860, è diventata un museo ferroviario.

Un piccolo e dimenticato monumento ricorda Domenico Del Grosso, Aniello Marino, Luigi Fabbricini e Aniello Olivieri, napoletani, morti per difendere il proprio lavoro.