di Carmela Maria Spadaro

Viaggio spesso, quasi ogni settimana: poco meno di 500 km separano Bovalino, il paese dove vivo, da Napoli, dove lavoro. I tempi si percorrenza per chi va in auto sull’autostrada Salerno- Reggio Calabria sono in media 5-6 ore. Andando in treno non si riesce a fare meglio, anzi: dalla ferrovia jonica è impensabile poterlo fare in tempi ragionevoli; sulla tirrenica, da dove passano i treni a lunga percorrenza, Frecce, Intercity, bisogna arrivarci a mezzo proprio o con qualche bus navetta che collega Locri con Rosarno. Alla fine del combinato (e complicato) sistema di trasporti, le ore necessarie per giungere a destinazione sono sempre 5- 6 (talvolta qualcosa in più). E tuttavia, mi sono sentita fortunata negli ultimi anni a poter usufruire del collegamento “veloce” tra Jonio e Tirreno, perché per il passato le uniche possibilità erano date o dai treni in partenza da Reggio (cui sempre bisognava arrivare in auto percorrendo la statale 106 jonica e le ore di viaggio potevano complessivamente superare le 7), oppure non c’era che rassegnarsi a perdere quasi un giorno intero lungo la tratta per Catanzaro-Lamezia e, poi, dopo qualche ora di sosta imbarcarsi sul “Peloritano” proveniente dalla Sicilia e dare inizio alla seconda parte dell’avventurosa trasferta verso la sede degli studi universitari.

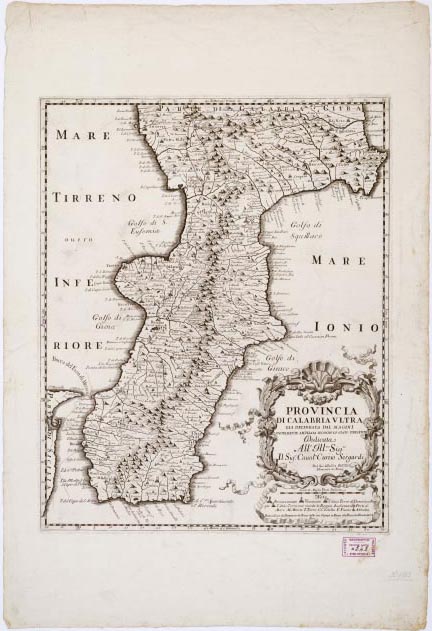

Il primo treno in Italia (Napoli,1837)

Dunque, non mi lamento: nel tempo, lentamente, la situazione è migliorata, come dicono le ferrovie dello Stato, che oggi si chiamano Trenitalia, ed il Ministero dei Trasporti che, di semestre in semestre, provvede all’aggiornamento degli orari dei treni, apportando generose soppressioni di convogli. Tanto non servono: i calabresi non hanno dove andare e chi vuole venire in Calabria è meglio che muti pensiero ed itinerario.

Anche un cieco si accorge dell’isolamento in cui viviamo oggi, e delle difficoltà di collegamento che scoraggiano pesino i più impavidi ad avventurarsi in queste contrade. Eppure, c’è chi non manca di sottolineare che l’isolamento vero e proprio lo abbiamo subito prima dell’Unità d’Italia, durante i famigerati governi borbonici. Al limite, i mali di cui soffriamo oggi, trovano proprio in quel contesto la loro origine.

Infatti, una delle “leggende nere” alimentate spesso da storici non del tutto consapevoli del loro compito, che è quello di raccontare la verità, continua ad essere ancora quella di una Calabria condannata dai governi borbonici all’isolamento e lasciata in stato di abbandono a causa (tra l’altro) della mancanza di strade.

Ma come si viveva a quel tempo? Qual’era la situazione sul versante trasporti e viabilità? Davvero non c’erano strade e quelle che abbiamo, poche e scarse, si sono dovute fare nell’ultimo secolo e mezzo?

Basterebbe dare uno sguardo, oltre che alle tante pagine scritte a tale riguardo dai viaggiatori stranieri dell’Ottocento, a quelle espressamente dedicate alla viabilità regnicola nel corposo volume di J.B. Richard intitolato “Nuovo itinerario d’Italia”, edito a Livorno nel 1838, per farsi sorprendere da una realtà alquanto diversa e quasi del tutto sconosciuta. Basti pensare che nel 1828 le strade del Regno raggiungevano le 1.505 miglia e nel 1855 esse erano diventate 4.587. Lungi dal lasciare le popolazioni nell’isolamento, i sovrani napoletani (Ferdinando II in primis) si preoccuparono, invece, di favorirne gli spostamenti lungo il territorio regnicolo e fuori di esso.

Il primo treno in Italia (Portici,1837)

Ecco la descrizione di come fu realizzata l’attuale strada statale 106, che corre lungo la costa jonica reggina: “La provincia di Reggio nella parte lambita dallo Jonio ha tre sporgenti addimandati Capo d’Armi, San Giovanni d’Avalos, Capo Bruzzano. Questi tre promontori di roccia granitica commista a filoni di quarzo hanno la base sì prossima al lido, ch’è dalle onde lambita, che in tempo di perfetta calma, e nello stato di tempesta rimane ogni transito intercettato, sì che per l’addietro non solo il traffico ed il commercio restavano allo spesso interrotti, ma si avevano anche quasi annualmente a deplorare vittime dalle onde ingoiate”. Così scriveva Francesco Durelli (Cenno storico di Ferdinando II Re del Regno delle Due Sicilie, Napoli 1859) a proposito della situazione viaria della costa jonica calabrese negli anni antecedenti al 1840, allorchè Ferdinando II, visitando la provincia ordinò la costruzione di una strada rotabile “a conforto delle circostanti popolazioni, ed a sicurezza de’ viaggiatori). In esecuzione del volere sovrano, tagliato a picco il costone roccioso del promontorio Capo d’Armi, venne immediatamente aperta, 40 palmi sopra il livello del mare, la strada destinata a rendere agevole gli spostamenti degli abitanti da un paese all’altro. L’arteria fu completata, in breve tempo, per altre sette miglia, mettendo in comunicazione Capo d’Armi con Reggio, offrendo uno dei panorami più belli della nostra costa, a picco sul mare.

L’uscita dall’isolamento, il mettere in comunicazione le popolazioni, consentendo di muoversi senza fatica e con la celerità consentita dai tempi e dai mezzi a disposizione fu, contrariamente a quanto si assume, preoccupazione costante di quei governi. Già con Carlo e poi con Ferdinando IV si provvide alla manutenzione e riattamento della regia strada per Roma, all’ampliamento in più punti della strada delle Puglie. Furono ripresi i lavori della regia strada delle Calabrie, di età viceregnale, rendendola carrozzabile fino alla piana del Sele e si ultimò il tratto che da questa portava verso Potenza e Matera. Con il regno di Ferdinando II la viabilità fu notevolmente accresciuta e migliorata, passando dalle 1.505 miglia del 1828 alle 4.587 del 1858. E non si trattava certo di strade secondarie, né di opere precarie, nonostante l’asprezza del territorio (l’Amalfitana, la Sorrentina, la strada di Sora, l’Appulo-Sannitica, l’Aquilonia che apriva al commercio il Molise e congiungeva in tempi più brevi il Tirreno con l’Adriatico, la Sannitica che arrivava fino a Termoli attraverso Campobasso.

In Calabria, restando ancora isolati tra loro i distretti di Palmi e di Gerace, ci si preoccupò sempre intorno agli anni 30-40 dell’Ottocento, di dare avvio alla costruzione di un’altra strada che, attraversando l’impervio Aspromonte, mettesse in collegamento gli abitanti dello Jonio con quelli del Tirreno ed ovviasse così ai disagi e pericoli nascenti dal dover attraversare a piedi la montagna. L’opera era definita “malagevole”, a causa dell’eccessiva montuosità del territorio, tant’è che nel 1859 non era stata ancora completata, tuttavia i lavori non si erano mai arrestati ed in breve anch’essa fu terminata: così la Calabria jonica fu messa in collegamento, a partire da Gerace, con quella tirrenica, già servita da strade costruite negli anni precedenti e successivamente ampliate e migliorate.

L’attuale strada statale n. 106 che collega Reggio Calabria con Taranto si snoda lungo un percorso già tracciato e praticabile prima del 1860 e forse non è inopportuno ricordare che i miglioramenti in alcuni dei suoi tratti sono cronaca molto recente ed ancora in divenire (eppure con i mezzi di cui si dispone oggi i tempi di realizzazione potrebbero ridursi davvero a pochi mesi, al limite qualche anno (ma si sa che il punto vero di criticità è rappresentato dai costi, di cui a volte – solo a volte, per carità! – viene il sospetto che siano un tantino eccessivi e magari non del tutto giustificati. Ma si sa, le bocche da sfamare sono tante e l’appetito, certo, non manca …). Ma quello degli appalti sarebbe un capitolo a sé, probabilmente da trattare in un’altra puntata, mettendo a confronto le diverse normative ed i sistemi di controllo vigenti in età borbonica e nell’ attualità.

Resta poi nei nomi di molte strade “interne” che attraversano l’altopiano delle Serre ed i boschi della Sila la memoria della loro origine preunitaria: la Regia strada (borbonica) delle Serre, la Regia strada (borbonica) delle Calabrie, Passo del Re, Ferdinandea, e così via. Molte di esse, costruite sulla roccia, resistono al tempo, nonostante l’usura ed incuria degli Enti preposti alla loro manutenzione, mentre crollano inesorabilmente ponti e viadotti autostradali appena finiti o ancora in attesa di collaudo.

Un altro mito negativo, da sfatare, è quello della mancanza di strade ferrate. Certo, nel 1860 la rete non era stata completata, ma non si può certo dire che si limitasse al tratto inaugurale della Napoli-Portici.

Alcune tratte erano state realizzate nel decennio successivo e furono completate prima della fine del Regno, ma soprattutto erano state progettate ed in fase di realizzazione “tre lunghe linee sul continente da unire l’Adriatico col Tirreno e lo Jonio: una per Foggia, Brindisi, Lecce;una per Basilicata e Reggio; l’altra per Abbruzzo e Tronto. E tre in Sicilia: da Palermo a Catania, altra a Messina e l’ultima per Girgenti e Terranova”. Era un sistema “a raggiera”, che collegava centro e periferie, mettendo in comunicazione i paesi dell’entroterra con quelli costieri. L’Unità d’Italia bloccò questo progetto, privilegiando uno sviluppo “verticale”, Nord-Sud, funzionale allo spostamento di uomini e mezzi (specialmente macchinari industriali e manodopera qualificata) verso le nascenti industrie del Nord e condannando all’isolamento intere popolazioni (è questo il modello che tuttora condiziona la mobilità nel nostro territorio). Forse non è inopportuno ricordare che nel 1860 le strade ferrate piemontesi superavano di solo 45 km quelle già in esercizio nel Regno di Napoli e che quelle in fase di realizzazione o progettate furono bloccate nel 1861, mentre il Piemonte avviò dopo questa data un deciso ampliamento delle proprie.

L’attenzione del governo napoletano, però, si era sempre più rivolta allo sviluppo del traffico marittimo, essendo il Regno pressoché interamente lambito dal mare. Per rimanere alle nostre Calabrie, c’è da dire che esse erano allora dotate di numerosi porti (Maratea, Paola, Amantea, Pizzo, Reggio Calabria, oltre alla vicina Messina, nonché Crotone, unico porto sullo jonio calabrese).

Il potenziamento, non solo della Marina Militare ma anche di quella mercantile e l’incremento del traffico passeggeri fu la grande scommessa del Regno, che avrebbe visto ulteriormente accresciute le sue tradizioni marinare dall’imminente apertura del canale di Suez (dato sul quale non si riflette mai abbastanza). All’inizio del XIX secolo il Regno delle Due Sicilie poteva considerarsi senz’altro il maggiore Stato della penisola italiana, sia per superficie che per densità di popolazione. La sua posizione geografica gli assicurava, inoltre, un ruolo strategico del potere marittimo nel Mediterraneo, quindi il dominio delle rotte commerciali: l’incremento del numero delle navi e del volume dei traffici fu un processo quasi naturale. Sull’acqua si svolgeva gran parte del commercio interno e quasi tutto il commercio estero, che portava le navi napoletane a solcare i mari più lontani. Fin dal regno di Carlo di Borbone l’attenzione degli economisti si era rivolta allo sviluppo delle “autostrade” del mare. “Tra il Settecento e l’Ottocento vi fu una consistente ripresa del commercio ed un aumento delle attività portuali… Un’infinità di imbarcazioni di piccola stazza, appartenenti soprattutto ad amalfitani, sorrentini, procidani, cominciò ad occupare la sfera di commercio tra le province e la capitale” grazie alla politica del Tanucci, che promosse una serie di incentivi a favore della Marina mercantile, la consistenza del naviglio aumentò notevolmente. Dal 1741 al 1747 ben 183 navi furono costruite nei porti napoletani per collegare il Regno con i porti di Costantinopoli, Salonicco, Smirne, Patrasso. I dati sulla Marina mercantile registrano una ulteriore costante crescita nel periodo successivo: nel 1835 le imbarcazioni sono 5.493 per un ammontare di 111.900 tonnellate di stazza, nel 1839 raggiungono il numero di 6.803 (con 166.253 tonnellate) e nel 1860 sono 9.847 per 260.000 tonnellate. La maggior parte sono velieri, brigantini, paranzielli di stazza medio-grande provenienti dai porti di Procida, Ischia, Sorrento, Castellammare, Torre del Greco, Napoli. Ma Calabria e Sicilia non restano affatto estranee: dai porti di Trapani e Messina, come da quelli di Pizzo, Reggio, Paola, Amantea, Crotone, proviene la parte più rilevante del naviglio, diretto essenzialmente verso la costiera amalfitana.

Questo solo dato dovrebbe far riflettere quanti parlano di isolamento e di arretratezza del Sud Italia prima dell’unificazione. Eppure, non ci si stanca mai di denigrare il passato, attribuendo a quella stagione la responsabilità dei mali presenti: come non ricordare la favola della volpe e dell’uva? Esopo docet.

E’ tempo, però, di tracciare seriamente un bilancio di quanto è stato fatto davvero negli ultimi 150 anni per far uscire queste “sperdute contrade” dall’isolamento: sappiamo – perché le fonti ce lo dicono – ciò che è stato realizzato nei 120 anni del Regno borbonico. Partiamo dunque da ciò che c’era già per verificare, in termini di costi e benefici, ciò che da allora è stato realizzato. E’ sulla viabilità che si gioca la credibilità delle azioni di un governo: a che serve organizzare fiere ed eventi strepitosi , parlare di sviluppo turistico, propagandare e mettere in mostra i gioielli di famiglia, di cui questo territorio è stato generosamente dotato dalla natura stessa e da un passato ricco culturalmente, artisticamente, socialmente, ecc. ecc. se poi non si mettono le persone in condizione di venire a visitare queste terre? Il turismo e l’agricoltura basterebbero da soli a fare di questa desolata Calabria un modello di sviluppo, con ricadute per l’intera nazione. Ma si avrà il coraggio di farla uscire dall’isolamento in cui langue? O si preferirà, ancora una volta, tacitare la propria coscienza, di fronte al “grido di dolore” di cittadini che faticano sempre di più a sentirsi parte di questo Paese, accontentandosi di elargire i soliti contributi assistenziali, grazie ai quali i calabresi potranno continuare ad acquistare le proprie catene?